Wissen über Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit in Österreich

Ernährung und Lebensstil spielen eine wesentliche Rolle für die Erhaltung der Gesundheit und bei der Prävention ernährungsassoziierter Krankheiten, wie Adipositas, Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen [1]. Diese verringern nicht nur die Lebensqualität, sie zählen auch zu den Hauptursachen für vorzeitige Sterblichkeit [3]. Laut Ernährungsbericht aus dem Jahr 2017 sind 41 % der Bevölkerung in Österreich übergewichtig oder adipös [2].

Viele Faktoren entscheiden über die Lebensmittelauswahl und das gesamte Essverhalten. Sie reichen von persönlichen Vorlieben bis hin zu Kultur, Umfeld und wirtschaftlichen Möglichkeiten [4,5]. Die Grundlage für gesunde Ernährungsgewohnheiten bilden jedoch Ernährungswissen und -kompetenz. Die sogenannte Food bzw. Nutrition Literacy umfasst neben Wissen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die für ein kompetentes Handeln erforderlich sind, um den Nährstoffbedarf zu decken und die Nahrungszufuhr selbst zu bestimmen. Das spiegelt sich im Planen, Organisieren, Auswählen und Zubereiten von Essen [25]. Für Ernährungskompetenz ist demnach ein breites Spektrum verschiedener Aspekte relevant. Das Wissen über Lebensmittel und ihre Gesundheitsauswirkungen wird einer Übersichtsarbeit von Truman et al. zufolge jedoch am häufigsten in Zusammenhang mit kompetentem Handeln gebracht [26]. Solides Ernährungswissen hat das Potenzial, abwechslungsreiche Ernährungsmuster zu fördern [6,7], und ist signifikant mit einer "gesunden Ernährung" (z. B. dem erhöhten Verzehr von Obst und Gemüse) verbunden [27]. Ein Mangel an Wissen und Bewusstsein für die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung kann hingegen zu einer ungünstigen Ernährungspraxis beitragen [8]. Darüber hinaus führt Ernährungswissen zu einem besseren Verständnis der Ernährungsempfehlungen und stärkt Verbraucher in ihrer Selbstwirksamkeit [9]. Ein solider Wissensstand trägt somit dazu bei, den Ernährungszustand zu verbessern und das Risiko ernährungsassoziierter Krankheiten langfristig zu verringern.

Auch in der allgemeinen Definition von Gesundheitskompetenz spielt das Wissen eine zentrale Rolle. Hinsichtlich Ernährung umfasst sie das Wissen, die Motivation und die Fähigkeiten von Individuen, Informationen zum Thema Ernährung aufzufinden, zu verstehen, zu beurteilen, anzuwenden und selbst zu kommunizieren, um im Alltag Entscheidungen für mehr Gesundheit und Wohlbefinden treffen zu können [40, 41].

Soziodemografische Faktoren wie Geschlecht, Alter, Bildungsstand und sozioökonomischer Status beeinflussen die Ausprägung des Ernährungswissens [8]. Frühere Untersuchungen haben ergeben, dass Männer ein geringeres Ernährungswissen aufweisen als Frauen. Das lässt sich mit dem stärkeren Interesse der Frauen an Ernährung erklären [8,10]. Außerdem besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Ernährungswissen und formalem Bildungsgrad [8]. Dies geht einher mit anderen positiven Gesundheitsverhaltensweisen, wie einer erhöhten körperlichen Aktivität oder weniger Nikotinkonsum [11-13]. Zudem beeinflussen kulturelle Gegebenheiten, die öffentliche Gesundheitspolitik, aber auch Initiativen der Wirtschaft, wie Menschen Wissen über Lebensmittel und Gesundheit erwerben [14,15].

Trotz der zentralen Rolle des Ernährungswissens und der anhaltenden Debatte über die Ernährungsbildung in Schulen lag zum Zeitpunkt der Datenerhebung keine Evaluation des aktuellen Status quo in Österreich vor. Ziel dieser Studie war es daher, valide und international vergleichbare Daten zum aktuellen Stand des Ernährungswissens in der österreichischen Allgemeinbevölkerung zu erheben und diese mit dem Wissen von Fachkräften aus Gesundheitsberufen (Ärzte, Apotheker, Diätologen, Ernährungswissenschafter) sowie Lehrkräften zu vergleichen. Pädagoginnen und Pädagogen sind wichtige Vorbilder und spielen eine entscheidende Rolle bei der Wissensvermittlung. Daher sind ihre Fähigkeiten von zentraler Bedeutung für den erfolgreichen Aufbau von Lebensmittel- und Ernährungskompetenz, auch wenn sie keine ernährungsrelevanten Fächer unterrichten.

Die Resultate weisen konkrete Anzeichen zu Herausforderungen in der Ernährungsbildung und im Umgang mit Ernährungsinformationen aus. Ähnliches zeigt sich für die Kommunikation an und von Multiplikatoren in den Gesundheitsberufen und bei Lehrkräften. Die Ergebnisse sollen daher als Grundlage für Maßnahmen zur Förderung einer gesünderen Ernährung dienen und Handlungsbedarf aufzeigen. Im Folgenden wird ein Überblick gegeben, die ausführlichen Daten sind in [42] nachzulesen.

Datenerhebung

Stichproben und Methode

Für die Datenerhebung wurden mittels computergestützten, webbasierten Interviews (Computer Assisted Web Interview; CAWI) in Summe 2759 Teilnehmende in Österreich befragt:

- 1000 Personen im Alter von 14-75 Jahren (502 männlich, 498 weiblich) über das "Online Access Panel" der österreichischen Digital Research-Agentur Marketagent. Die Stichprobe war in Bezug auf Geschlecht, sozioökonomischen Status und Bildung repräsentativ für die österreichische Gesamtbevölkerung. Die Daten wurden im April 2021 erhoben.

- 886 Angehörige der Gesundheitsberufe (307 Ärzte, 295 Apotheker, 160 Diätologen, 124 Ernährungswissenschafter) und 873 Lehrkräfte über SoSci Survey (www.soscisurvey.de, München, Deutschland). Die Zufallsstichproben wurden mit Unterstützung der offiziellen Berufsverbände sowie über Social Media und persönliche Netzwerke der Autoren rekrutiert. Diese Daten wurden im Zeitraum Juli-September 2021 erhoben.

Fragebogen: GNKQ-R

Als Erhebungsinstrument kam der General Nutrition Knowledge Questionnaire-Revised (GNKQ-R) zum Einsatz, der in seiner ursprünglichen Fassung in den 1990er-Jahren von Parmenter und Wardle für die britische Bevölkerung entwickelt, validiert und weiter angepasst wurde [16, 17]. Er wurde 2016 von Kliemann et al. überarbeitet [18], validiert und seither in verschiedenen Studienpopulationen weltweit verwendet [19-24]. Er umfasst vier Abschnitte: (1) Fragen zu Ernährungsempfehlungen (9 Fragen, maximale Punktzahl 18 Punkte), (2) Fragen zu Lebensmittelgruppen und Nährstoffen (10 Fragen, maximale Punktzahl 36 Punkte), (3) Fragen zu einer gesunden Lebensmittelauswahl (13 Fragen, maximale Punktzahl 13 Punkte), und (4) Fragen zu ernährungsbedingten Gesundheitsproblemen und Gewichtsmanagement (16 Fragen, maximale Punktzahl 21 Punkte). Die Höchstpunktezahl für alle Abschnitte beträgt 88 Punkte. Erfasst wurden zudem soziodemografischen Daten (Geschlecht, Alter, Bildung, Familienstand, Anzahl der Kinder) und Gesundheitsindikatoren: selbst angegebenes Körpergewicht und Körpergröße zur Berechnung des BMI (= Körpergewicht [kg]/(Körpergröße [m])2 ) und die Bewertung des Gesundheitszustands.

Der Fragebogen wurde vom Englischen ins Deutsche übersetzt und die Richtigkeit der Übersetzung durch Rückübersetzung ins Englische überprüft. Unterschiede zwischen der englischen Originalversion und der rückübersetzten Version wurden überprüft und angepasst. Leichte Modifikationen wurden bei einigen Fragen vorgenommen, um eher typisch britische Mahlzeiten an typisch österreichische Essgewohnheiten anzupassen (Details in den Supplementen der Originalpublikation online abrufbar, vgl. [42]). Dabei wurde auf eine ähnliche Nährstoffzusammensetzung geachtet. Vor dem Einsatz in den Stichproben (allgemeine österreichische Bevölkerung, Gesundheitspersonal und Lehrkräfte) wurde der Fragebogen in einer separaten Stichprobe auf Verständlichkeit und Klarheit getestet. Die 57 Fragen wurden im Single-Choice-Format gestellt. Für jedes Item gab es für richtige Antworten einen Punkt, für falsche Antworten keinen. Die Punkte wurden addiert, um die Punktezahl für alle Abschnitte und die Gesamtpunktezahl zu erhalten. Eine hohe Punktezahl deutet demnach auf ein hohes Ernährungswissen hin.

Datenanalyse

Alle Daten wurden mit dem Programm IBM SPSS Statistics 28.0.1.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA, 2021) ausgewertet. Zum Vergleich der Mittelwerte der Allgemeinbevölkerung nach Geschlecht, BMI-Gruppe, Altersgruppe und Gesundheitszustand wurde eine einseitige Varianzanalyse mit Bonferroni-Post-hoc-Analyse durchgeführt. Zur Anpassung an die unterschiedliche Verteilung von Geschlecht und Alter in der Gruppe der Angehörigen der Gesundheitsberufe und Lehrkräfte im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung wurde eine Kovarianzanalyse zum Vergleich der Mittelwerte der Gesamtstichprobe mit Geschlecht und Alter als Kovarianten und paarweisen Vergleichen mit Bonferroni-korrigierten Post-hoc-Tests verwendet. Das Signifikanzniveau für alle Tests war α < 0,05.

Ergebnisse: Allgemeinbevölkerung

Zentrale Ergebnisse:

- Die österreichische Bevölkerung (im Alter ab 14 Jahren) erreicht beim allgemeinen Ernährungswissen im Durchschnitt 61,4 % der Gesamtpunkteanzahl. (53,9 von 88 Punkten)

- Das geringste Wissen liegt über Nährstoffe und einzelnen Lebensmittelgruppen sowie zu Ernährungsempfehlungen vor.

- Männer, junge Menschen und jene mit einem geringen formalen Bildungsniveau weisen ein geringeres Wissensniveau auf.

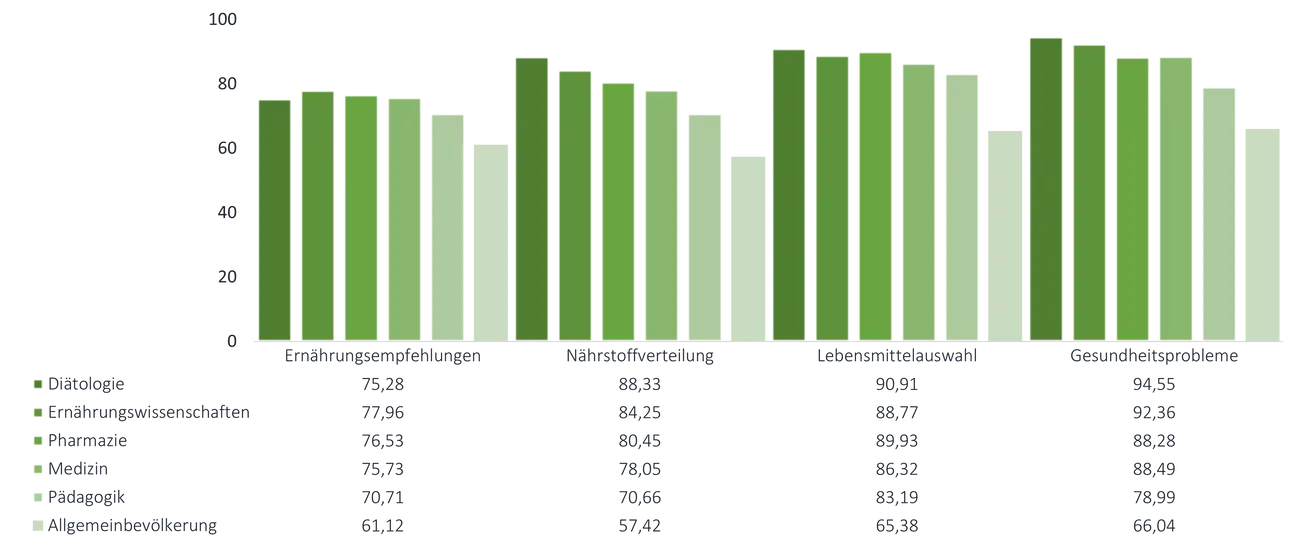

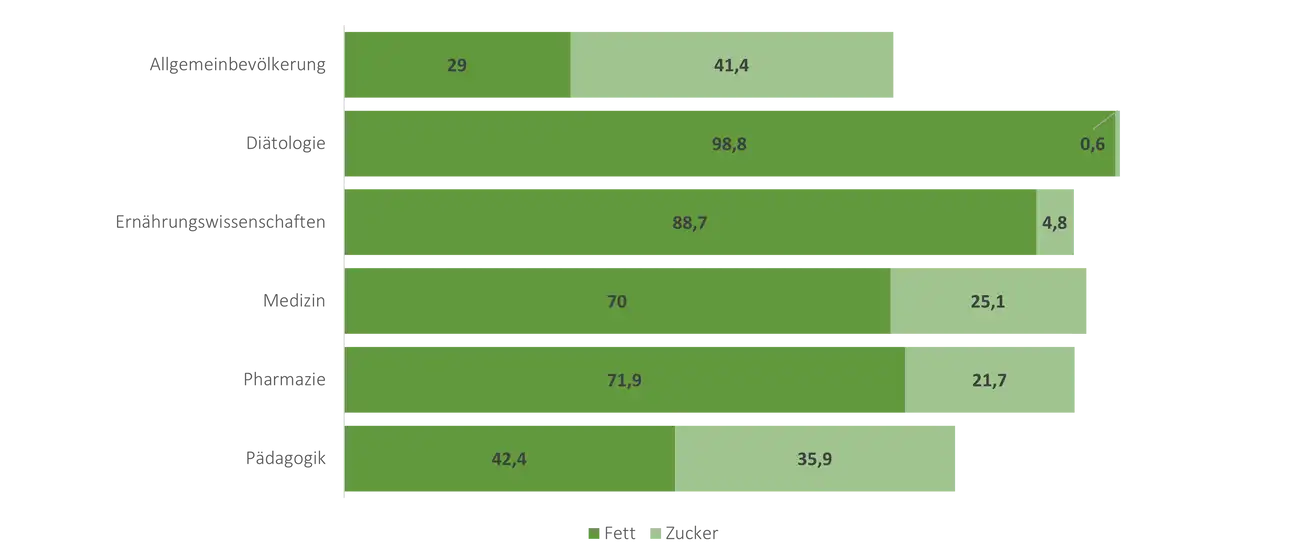

Im Durchschnitt erreichten die Menschen in Österreich 61,4 % der Gesamtpunktezahl, mit einer Standardabweichung von 14,11 %. Der Median liegt bei 63,64 %, der Minimalwert bei 2,27 %, das Maximum bei 88,64 %. Am meisten wussten die Teilnehmenden über ernährungsmitbedingte Krankheiten und das Körpergewicht betreffende Faktoren. Das geringste Wissen liegt zu Nährstoffen und Lebensmittelgruppen vor (20,7 von 36 Punkten, 57,4 %, vgl. Abb. 1). Deutlich wird dies anhand einiger Beispiele, etwa bei der Einschätzung der Kalorienlieferanten. Zucker war für 41,4 % der Nährstoff mit dem höchsten Kaloriengehalt. Nur 29 % identifizierten richtigerweise Fett als kalorienreichsten Nährstoff in der Auswahl Zucker, Fett, Ballaststoffe und Stärke und 15,4 % waren sich nicht sicher, welcher der Nährstoffe den höchsten Kaloriengehalt aufweist (vgl. Abb. 2). Eine höhere Rate richtiger Antworten wurde bei Teilnehmenden höheren Alters beobachtet (58,6 % im Alter von 70-75 Jahren) und eine sehr niedrige Rate bei jungen Teilnehmenden (19,5 % im Alter von 14-19 Jahren und 29,0 % im Alter von 20-29 Jahren). Was den Salzgehalt betrifft, so hielten 45,3 % der Befragten Brot für salzarm, und 50,6 % glaubten, dass dies auch für Frühstückscerealien gilt, zudem war sich knapp jeder Vierte (23,5 %) nicht sicher, ob der Salzgehalt von Frühstücksflocken hoch oder niedrig ist. Auch in Hinblick auf Transfette ist der Grad der Unsicherheit groß: 32,0 % waren sich nicht sicher, welche der Lebensmittel (Kekse, Kuchen und Gebäck; Fisch; Rapsöl, Eier) einen hohen Anteil aufweisen können; 48,6 % wussten, dass dies bei Keksen, Kuchen und Gebäck der Fall sein kann.

Abbildung 1: Im Durchschnitt erreichte Punktezahl (in %) in den einzelnen Subkategorien für alle Studiengruppen

Abbildung 2: Nährstoff mit den meisten Kalorien (Angabe in %)

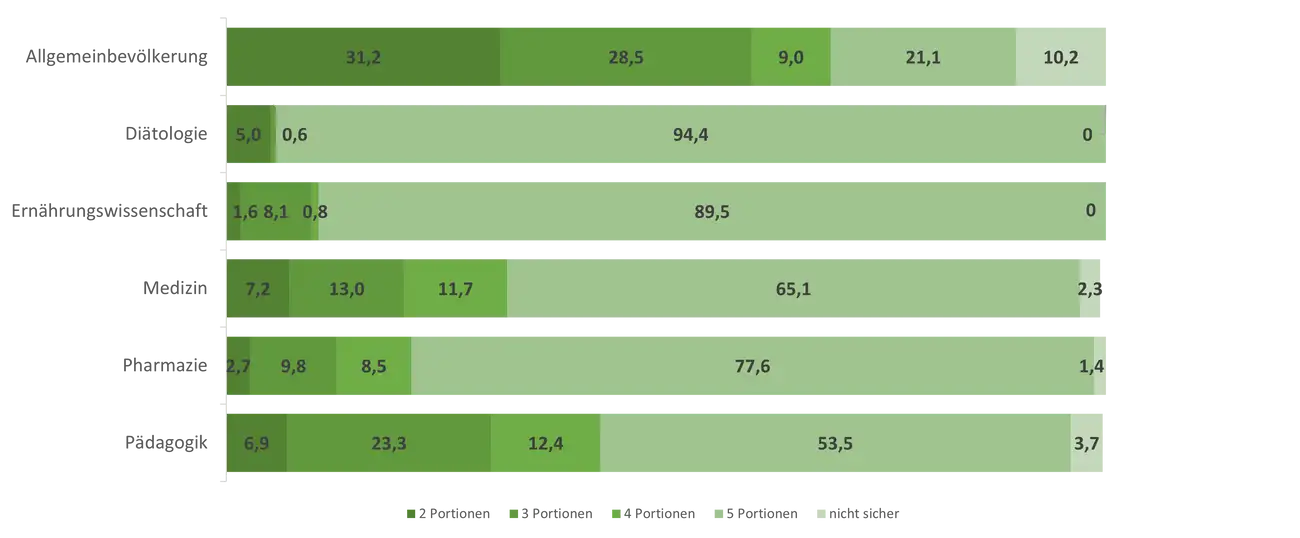

Am zweit niedrigsten war der Wissenstand zu den Ernährungsempfehlungen (11,1 von 18 Punkten, 61,1 %), wiewohl einige Empfehlungen bekannt sind, zum Beispiel jene zum geringen Konsum von verarbeitetem rotem Fleisch (70,0 %), salzigen Lebensmitteln (78,1 %), fettigen Lebensmitteln (79,4 %) sowie zuckerreichen Lebensmitteln und Getränken (88,9 %). Nur 21,1 % kennen jedoch die Empfehlung, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu essen. Die meisten Befragten glaubten, dass zwei Portionen (31,2 %) die richtige Antwort wäre (vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: Empfehlung zu Obst und Gemüse (Angabe der richtigen Antwort „5 a day“ in %)

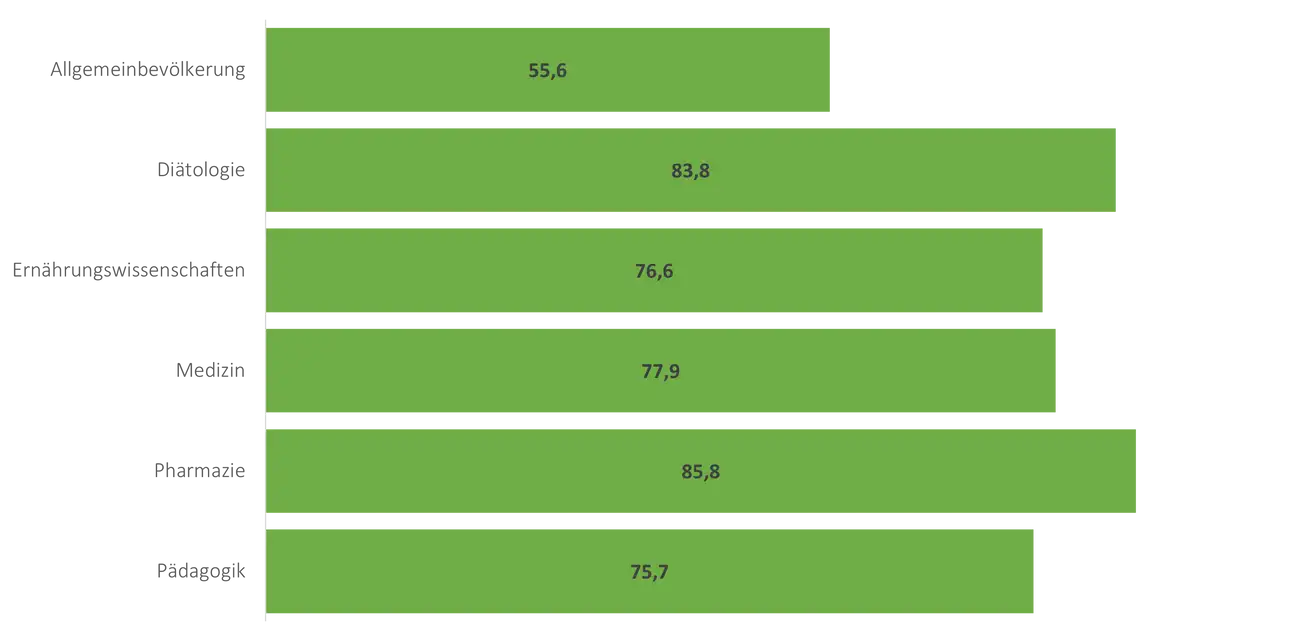

Eine gesunde Lebensmittelauswahl gelang im Durchschnitt zu 65,4 % (8,5 von 13 Punkten). 84 % konnten die gesündeste Wahl bei drei Mittagssnack-Varianten wählen, bei 72,9 % war dies auch der Fall für einen Hauptgang im Menü, und 66,5 % eruierten anhand der Zutatenangaben die fettärmste Suppe. Zuckerquellen im Rahmen der Lebensmittelkennzeichnung in der Zutatenliste zu erkennen war 63,8 % möglich. Deutlich schwieriger fiel es den Teilnehmenden, beim Vergleich von zwei Produkten jenes mit dem höheren Kaloriengehalt (kcal) pro 100 Gramm anhand der Guideline Daily Amounts (Nährwert-Referenzangaben) zu identifizieren (55,6 %, vgl. Abb. 4)

Abbildung 4: Nährwertkennzeichnung – Kaloriengehalt (Angabe der richtigen Antwort in %)

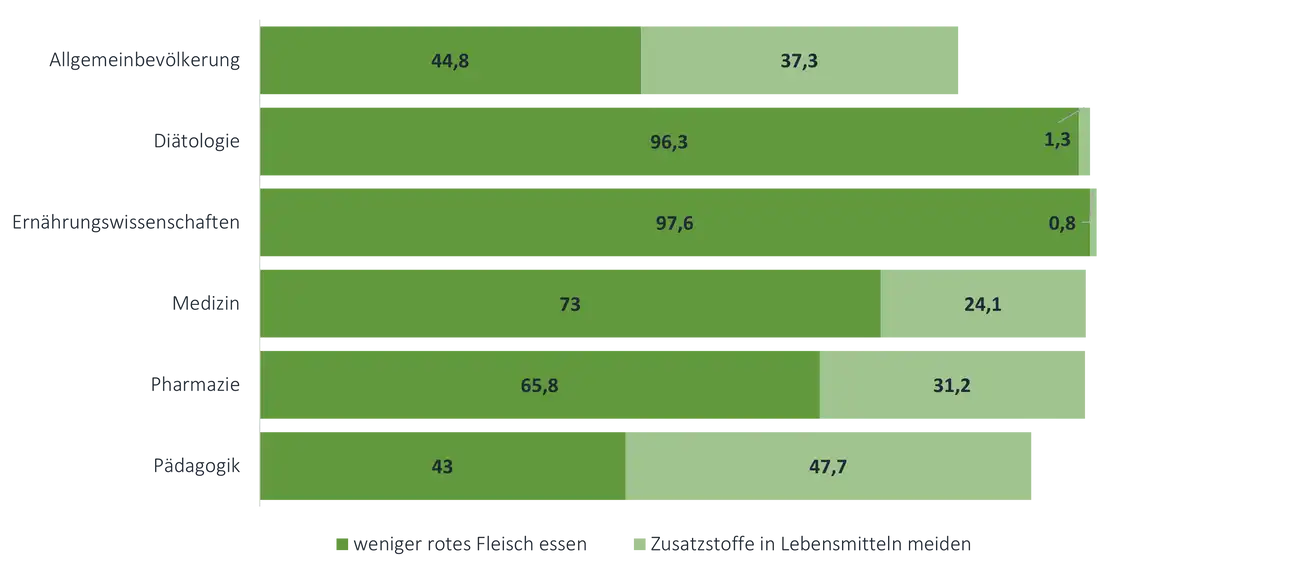

Bei ernährungsbedingten Gesundheitsproblemen und Gewichtsmanagement wurde im Durchschnitt mit 66 % (13,9 von 21 Punkten) der höchste Wissenstand festgestellt. So war die Mehrheit der Befragten in der Lage, den Zusammenhang zwischen Transfetten und Herzerkrankungen (69,3 %), Darmerkrankungen und einem geringen Verzehr von Ballaststoffen (66,4 %), Zucker und Karies (61,6 %), einem hohen glykämischen Index und Weißbrot (60,3 %) sowie tierischen Fetten und Cholesterin im Blut (59,3 %) richtig zu erkennen. In Hinblick auf die Reduktion des Krebsrisikos stimmten 44,8 % für die Empfehlung, weniger rotes Fleisch zu essen, 37,3 % hielten jedoch den Verzicht auf Lebensmittelzusatzstoffe für nötig (vgl. Abb 5). Nur jeder Zweite war sich des möglichen Zusammenhangs zwischen Salzkonsum und Blutdruck (49,9 %) sowie des Potenzials von Ballaststoffen für das Gewichtsmanagement (51,7 %) bewusst.

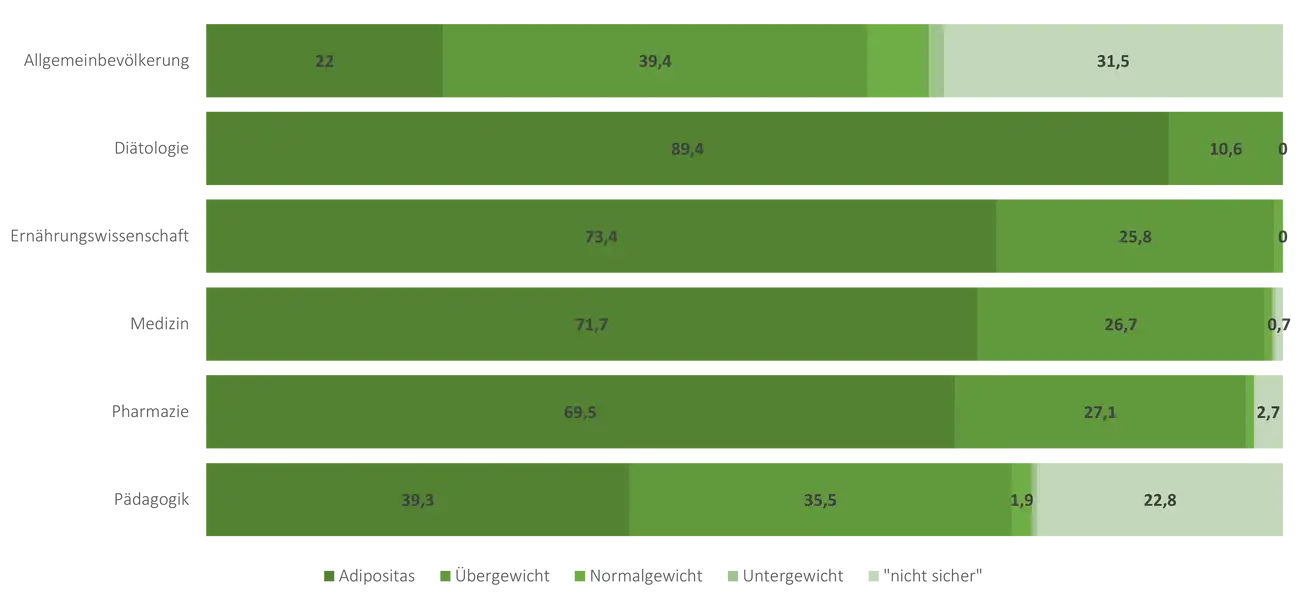

46,9 % der Teilnehmende stuften einen Body-Mass-Index von 23 kg/m2 richtigerweise als normal ein, 35,6 % waren sich nicht sicher und 10,7 % bewerteten ihn als übergewichtig. 6 % klassifizierten diesen Body-Mass-Index als untergewichtig. Ein Body-Mass-Index von 31 kg/m2 wurde von 39,4 % als übergewichtig, von 22,0 % als fettleibig und von 5,7 % als normal eingestuft; 31,5 % waren sich nicht sicher, wie sie diesen Body-Mass-Index einordnen sollten (Abb. 6). Dagegen waren 80,1 % der Teilnehmer in der Lage, die Apfelform des Körpers richtigerweise mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbinden.

Soziodemografische Einflussfaktoren

Frauen erzielten im Totalscore signifikant bessere Ergebnisse als Männer, sowie in den Abschnitten 3 (gesunde Lebensmittelauswahl) und 4 (ernährungsbedingte Gesundheitsprobleme und Gewichtsmanagement). Innerhalb der BMI-Gruppen wurden keine statistisch signifikanten Unterschiede festgestellt. Menschen, die nach eigenen Angaben über einen besseren Gesundheitszustand verfügten, schnitten besser ab als jene mit einem weniger guten Gesundheitszustand, aber diese Ergebnisse waren statistisch nicht signifikant. Die Gesamtwerte waren mit zunehmendem Alter signifikant höher, wobei die Teilnehmenden der Altersgruppe 70-75 Jahre den höchsten Gesamtwert erreichten. Im Allgemeinen erzielten die Altersgruppen 14-19 Jahre und 20-29 Jahre deutlich niedrigere Werte als jene über 30 Jahre. Mit zunehmendem Bildungsgrad stieg auch das allgemeine Ernährungswissen deutlich an. Insgesamt waren das weibliche Geschlecht, ein höheres Alter und höheres Bildungsniveau die Hauptfaktoren für ein besseres Ernährungswissen.

Ergebnisse: Gesundheitsberufe und Lehrkräfte

Zentrale Ergebnisse:

- Das allgemeine Ernährungswissen war bei Diätologen (Gesamtpunktzahl 87,5 ± 3,7 %) und Ernährungswissenschaftern (85,6 ± 6,3 %) am stärksten ausgeprägt, gefolgt von Apothekern (82,9 ± 5,4 %) und Ärzten (81,3 ± 5,7 %).

- Lehrkräfte (74,5 ± 9,5 %) erzielten deutlich bessere Ergebnisse als die Allgemeinbevölkerung (61,4 ± 14,1 %), aber auch deutlich schlechtere als die Vertreter der Gesundheitsberufe.

- Wenngleich auf einem höheren Niveau, so liegt auch unter den Gesundheits-Multiplikatoren und bei Lehrkräften das geringste Wissen zu Ernährungsempfehlungen sowie Nährstoffen und einzelnen Lebensmittelgruppen vor.

In den Zufallsstichproben der Gesundheitsberufen wurde das meiste allgemeine Ernährungswissen bei Diätologen (Gesamtpunktzahl 87,5 ± 3,7 %) und Ernährungswissenschaftern (85,6 ± 6,3 %) festgestellt, gefolgt von Apothekern (82,9 ± 5,4 %) und Ärzten (81,3 ± 5,7 %). Lehrkräfte (74,5 ± 9,5 %) erreichten deutlich mehr Punkte als die Allgemeinbevölkerung (61,4 ± 14,1 %), erzielten jedoch auch deutlich schlechtere Ergebnisse als Angehörige der Gesundheitsberufe.

Diätologen, Ernährungwissenschafter und Mediziner beantworteten Fragen zu ernährungsbedingten Gesundheitsproblemen und Gewichtsmanagement am besten, an zweiter Stelle lagen jene zur gesunden Lebensmittelauswahl. Bei Pharmazeuten und Lehrkräften waren die besten Ergebnisse bei Healthy Choice zu verzeichnen, gefolgt von den Antworten zu den ernährungsassoziierten Krankheiten und Aspekten des Körpergewichts (vgl. Abb. 1).

Obwohl der Wissensstand in den Gesundheitsberufen besser war als jener der Allgemeinbevölkerung und Lehrkräfte, besteht selbst in gut geschulten Gruppen noch ein gewisses Maß an Unsicherheit. Ähnlich wie in der Allgemeinbevölkerung, wenn auch in geringerem Maße, hielt eine große Zahl von Angehörigen der Gesundheitsberufe eine geringere Aufnahme als fünf Portionen Obst und Gemüse für die richtige Expertenempfehlung, und selbst einige Ernährungswissenschafter und Diätologen kannten die richtige Antwort nicht (Abbildung 3). Dass Fett der kalorienreichste Nährstoff ist, wussten nahezu alle Diätologen, während sogar 4,8 % der Ernährungswissenschafter Zucker für den kalorienreichsten Nährstoff hielten. Die Zahl der falschen Antworten stieg bei Apothekern, Ärzten und Lehrern an (Abb. 2).

Bei der Frage nach den Empfehlungen zur Verringerung des Krebsrisikos wählten nahezu alle Diätologen und Ernährungswissenschafter die richtige Antwort – eine Reduktion von rotem Fleisch. Unter den Medizinern und Apothekern wählte knapp ein Viertel bis ein Drittel die Vermeidung von Lebensmittelzusatzstoffen. Unter den Lehrkräften waren 47,7% – und damit mehr als in der Allgemeinbevölkerung – der Meinung, die Vermeidung von Lebensmittelzusatzstoffen sei die richtige Empfehlung (Abb. 5).

Abbildung 5: Empfehlungen zur Krebsprävention (Angabe in %)

Auch die Teilnehmenden der Gesundheitsberufe waren nicht komplett in der Lage, einen Body-Mass-Index von 31 kg/m2 korrekt als adipös einzustufen. Selbst 10,6 % der Diätologen und 25,8 % der Ernährungswissenschafter betrachteten diesen BMI noch als übergewichtig. Eine steigende Anzahl falscher Antworten wurde wiederum bei Apothekern, Ärzten und Lehrkräften festgestellt. Unter den Lehrkräften konnten nur 39,3 % diesen Body-Mass-Index richtig einordnen (Abb. 6)

Abbildung 6: Einstufung BMI von 31 kg/m² als Adipositas

Diskussion

Mit dieser Erhebung wurde ein Status quo des Ernährungswissens in Zufallsstichproben von Gesundheitsberufen und Lehrkräften im Vergleich zu einer repräsentativen Stichprobe der österreichischen Allgemeinbevölkerung erhoben. Im Durchschnitt erreichen Konsumentinnen und Konsumenten mit dem Fragebogen zum allgemeinen Ernährungswissen (GNKQ-R) 64 % der Gesamtpunkteanzahl, Lehrkräfte 74,5 %, Mediziner 81,3 %, Apotheker 82,9 %, Ernährungswissenschafter 85,6 % und Diätologen 87,5 %. Das geringste Wissen ist quer durch alle Gruppen über Ernährungsempfehlungen sowie Nährstoffe, deren Quellen und Lebensmittelgruppen vorhanden.

Wiewohl vielerlei Fertigkeiten und Fähigkeiten für eine fundierte Ernährungskompetenz nötig sind, ist ein ausgeprägtes Wissen über Lebensmittel und ihre Gesundheitsauswirkungen am häufigsten mit kompetentem Handeln, abwechslungsreichen Essmustern und signifikant mit gesünderem Essverhalten verbunden [6,7, 26, 27, 28]. Ernährungswissen trägt zudem zu einem besseren Verständnis der Ernährungsempfehlungen bei [9]. Geringer Wissensstand und ein wenig ausgeprägtes Bewusstsein für die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung fördert hingegen eher ungünstige Ernährungsweisen [8]. Es ist jedoch zu betonen, dass fundiertes Ernährungswissen allein nicht ausreicht, um Essverhalten zu ändern [7,29].

Für einen zielgerichteten Ansatz zur Verbesserung des Ernährungswissens ist es wichtig, mögliche Lücken in den von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Informationen zu ermitteln und die Bildungsansätze auf der Grundlage dieser Lücken zu verstärken. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen Ansatzpunkte für die Herausforderungen in der Ernährungsbildung auf. Die Resultate belegen, dass das Ernährungswissen der Allgemeinbevölkerung von Geschlecht, Alter und Bildungsniveau abhängt, was mit einer Reihe ähnlicher Studien übereinstimmt [8, 10, 30, 40]. Junge, männliche und weniger gebildete Personen schnitten in dieser Erhebung am schlechtesten ab, wohingegen gut gebildete, weibliche Teilnehmende höheren Alters die besten Ergebnisse erzielten. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass Frauen zumeist ein größeres Interesse an Ernährung haben, da sie in der Regel die Personen sind, die für den Lebensmitteleinkauf und die Zubereitung der Lebensmittel verantwortlich sind.

Erstaunlich ist, dass nur etwa drei von zehn Teilnehmenden (29 %) der Allgemeinbevölkerung Fett als den Nährstoff mit dem höchsten Kaloriengehalt aller Hauptnährstoffe bezeichnen und dass viele Befragte (41,4 %) glauben, dass Zucker die meisten Kalorien hat. Dies ist wahrscheinlich auf die anhaltende Diskussion über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen eines hohen Zuckerkonsums zurückzuführen. Es ist daher wichtig zu betonen, dass vor allem Fett zu einer hohen Energiezufuhr beiträgt und sich die Menschen der Bedeutung von Fett für die Energiebilanz bewusst sein sollten.

Auch die Einstufung des BMI in die Gewichtsklassen der WHO scheint in der Bevölkerung weitgehend unbekannt zu sein, da nur knapp die Hälfte der Befragten einen BMI von 23 kg/m2 korrekt als normalgewichtig einstufte, und nur 22 % einen BMI von 31 kg/m2 als adipös klassifizierte. Ein sehr ähnliches Ergebnis wurde in der Studie von Balani et al. [31] gefunden, die zeigte, dass nur 28,1 % der Teilnehmenden diese Frage korrekt beantworteten. Dies macht deutlich, dass Wissen, das von Expertinnen und Experten als allgemein bekannt angesehen wird, für die Allgemeinbevölkerung häufig nur von geringer Bedeutung ist.

Fachkräfte des Gesundheitswesens verfügten über ein besseres Ernährungswissen als die Allgemeinbevölkerung und Lehrkräfte, was auch von anderen gezeigt wurde [33]. Ärzte und Apotheker bilden häufig die Hauptansprechpartner für ernährungsbezogene Themen [32]. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Fachleute selbst über ein fundiertes Ernährungswissen und Informationen verfügen, die sie an ihre Patienten und Kunden weitergeben. Dies gilt umso mehr für Lehrkräfte, die als Vorbilder und über interdisziplinäre Informationsvermittlung häufig die Grundlage für die Ernährungserziehung in den Schulen legen. Kapazitäten der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aufzubauen und zu stärken, kann daher als eine zentrale Strategie zur Verbesserung von Public Health Nutrition-Initiativen und -Maßnahmen angesehen werden [43].

Hinsichtlich der Ergebnisse in diesen Multiplikatoren-Gruppen ist einschränkend zu erwähnen, dass es sich um Zufallsstichproben handelte. Obwohl die Berufsverbände dieser Gruppen bei der Rekrutierung unterstützten, war die Teilnahme an der Umfrage freiwillig, und es kann davon ausgegangen werden, dass Personen, die sich mehr für Ernährung interessieren oder mehr Vertrauen in ihr Ernährungswissen haben, teilgenommen haben. Wahrscheinlich wären niedrigere Werte erzielt worden, wenn eine repräsentative Stichprobe zur Verfügung gestanden wäre. Zudem liegen keine Informationen über die Spezialisierung der Ärzte vor, wobei anzunehmen ist, dass es Unterschiede im Ernährungswissen zwischen den medizinischen Fachrichtungen gibt. Dies gilt auch für die von den Lehrern unterrichteten Fächer. Ernährungsbezogene Themen werden normalerweise in den Fächern Biologie, Chemie oder in speziellen Fächern wie Ernährung und Haushalt behandelt. Informationen über die unterrichteten Fächer wurden nicht eingeholt. Auch hier ist es sehr wahrscheinlich, dass der Grad des Ernährungswissens differiert.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse dieser Studie geben ein klares und detailliertes Bild des Ernährungswissens und der entsprechenden Wissenslücken in einer großen Stichprobe der österreichischen Allgemeinbevölkerung im Vergleich zu Gesundheitsfachkräften und Lehrkräften. Demnach ist das Ernährungswissen generell verbesserungsbedürftig, insbesondere in der Allgemeinbevölkerung und – aufgrund ihrer besonderen Rolle in der Ernährungsbildung – auch bei den Lehrkräften. Auch wenn Ernährungswissen per se nicht allein das Ernährungsverhalten verbessert, sollte der Tatsache mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, dass einige Details, die für Expertinnen und Experten offensichtlich zu sein scheinen, außerhalb ihres Fachgebiets weit weniger bekannt sind.

Die nun vorliegenden Daten geben keine Antwort darauf, wie die Kluft zwischen dem Wissen der Angehörigen der Gesundheitsberufe und dem der Allgemeinbevölkerung überbrückt werden kann. Aus der Literatur lässt sich ableiten, dass einerseits die Kapazitäten der Multiplikatoren zu stärken sind und andererseits Ernährungsbildung so früh wie möglich beginnen und auf allen Ebenen des Bildungssystems, einschließlich der Erwachsenenbildung, fortgesetzt werden sollte.

Eine fundierte Ernährungsbildung kann im Schulunterricht jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn der Ausbildungsstand der Lehrer in diesem Bereich deutlich verbessert wird [34]. In der medialen Kommunikation über bestimmte Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit sollten Ernährungsinformationen vorsichtiger gehandhabt werden, damit es nicht zu Fehleinschätzungen kommt, etwa beim Energiegehalt von Fett und Zucker.

Literaturverzeichnis

1. World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. World Health Organ. Tech. Rep. Ser. 2003, 916, 1–149.

2. Rust, P.; Hasenegger, V.; König, J. Österreichischer Ernährungsbericht 2017; Bundesministerium für Gesundheit und Frauen: Vienna, Austria, 2017.

3. Statistik Austria. Todesursachen. Available online: https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/gestorbene/todesursachen (Zugriff: 24. August 2022).

4. Haghighian Roudsari, A.; Vedadhir, A.; Amiri, P.; Kalantari, N.; Omidvar, N.; Eini-Zinab, H.; Hani Sadati, S.M. Psycho-Socio-Cultural Determinants of Food Choice: A Qualitative Study on Adults in Social and Cultural Context of Iran. Iran. J. Psychiatry2017, 12, 241–250.

5. Leng, G.; Adan, R.A.H.; Belot, M.; Brunstrom, J.M.; de Graaf, K.; Dickson, S.L.; Hare, T.; Maier, S.; Menzies, J.; Preissl, H.; et al. The determinants of food choice. Proc. Nutr. Soc. 2017, 76, 316–327.

6. Grosso, G.; Mistretta, A.; Turconi, G.; Cena, H.; Roggi, C.; Galvano, F. Nutrition knowledge and other determinants of food intake and lifestyle habits in children and young adolescents living in a rural area of Sicily, South Italy. Public Health Nutr. 2013, 16, 1827–1836.

7. Worsley, A. Nutrition knowledge and food consumption: Can nutrition knowledge change food behaviour? Asia Pac. J. Clin. Nutr. 2002, 11, S579–S585.

8. Parmenter, K.; Waller, J.; Wardle, J. Demographic variation in nutrition knowledge in England. Health Educ. Res. 2000, 15, 163–174.

9. Pillai, K.G.; Liang, Y.S.; Thwaites, D.; Sharma, P.; Goldsmith, R. Regulatory focus, nutrition involvement, and nutrition knowledge. Appetite 2019, 137, 267–273.

10. Yahia, N.; Brown, C.A.; Rapley, M.; Chung, M. Level of nutrition knowledge and its association with fat consumption among college students. BMC Public Health 2016, 16, 1047.

11. Cavelaars, A.E.; Kunst, A.E.; Geurts, J.J.; Crialesi, R.; Grotvedt, L.; Helmert, U.; Lahelma, E.; Lundberg, O.; Matheson, J.; Mielck, A.; et al. Educational differences in smoking: International comparison. BMJ 2000, 320, 1102–1107.

12. Kari, J.T.; Viinikainen, J.; Bockerman, P.; Tammelin, T.H.; Pitkanen, N.; Lehtimaki, T.; Pahkala, K.; Hirvensalo, M.; Raitakari, O.T.; Pehkonen, J. Education leads to a more physically active lifestyle: Evidence based on Mendelian randomization. Scand. J. Med. Sci. Sports 2020, 30, 1194–1204.

13. Tracey, M.L.; Fitzgerald, S.; Geaney, F.; Perry, I.J.; Greiner, B. Socioeconomic inequalities of cardiovascular risk factors among manufacturing employees in the Republic of Ireland: A cross-sectional study. Prev. Med. Rep. 2015, 2, 699–703.

14. Belogianni, K.; Ooms, A.; Lykou, A.; Moir, H.J. Nutrition knowledge among university students in the UK: A cross-sectional study. Public Health Nutrition 2022, 25, 2834–2841.

15. Grunert, K.G.; Wills, J.; Celemin, L.F.; Lahteenmaki, L.; Scholderer, J.; Bonsmann, S.S.G. Socio-demographic and attitudinal determinants of nutrition knowledge of food shoppers in six European countries. Food Qual. Prefer. 2012, 26, 166–177.

16. Parmenter, K.; Wardle, J. Development of a general nutrition knowledge questionnaire for adults. Eur. J. Clin. Nutr. 1999, 53, 298–308.

17. Thompson, C.; Vidgen, H.A.; Gallegos, D.; Hannan-Jones, M. Validation of a revised General Nutrition Knowledge Questionnaire for Australia. Public Health Nutr. 2021, 24, 1608–1618.

18. Kliemann, N.; Wardle, J.; Johnson, F.; Croker, H. Reliability and validity of a revised version of the General Nutrition Knowledge Questionnaire. Eur. J. Clin. Nutr. 2016, 70, 1174–1180.

19. Alkhaldy, A.; Alshehri, B.; Albalawi, N.; Alsaady, F.; Alfarshooti, R.; Jamal,W.; Altaf, A.; Maghrabi, A.A. General and Postbariatric Nutritional Knowledge among Patients Undergoing Bariatric Surgery. J. Nutr. Metab. 2019, 2019, 6549476.

20. Bataineh, M.F.; Attlee, A. Reliability and validity of Arabic version of revised general nutrition knowledge questionnaire on university students. Public Health Nutr. 2021, 24, 851–860.

21. de Ellery, T.H.P. Adaptação Transcultural e Avaliação Psicométrica da Versão Brasileira do General Nutrition Knowledge Questionnaire-Revised. Ph.D. Thesis, University of São Paulo, São Paulo, Brazil, 2019.

22. Husain, W.; Ashkanani, F.; Al Dwairji, M.A. Nutrition Knowledge among College of Basic Education Students in Kuwait: A Cross-Sectional Study. J. Nutr. Metab. 2021, 2021, 5560714.

23. Putnoky, S.; Banu, A.M.; Moleriu, L.C.; Putnoky, S.; Serban, D.M.; Niculescu, M.D.; Serban, C.L. Reliability and validity of a General Nutrition Knowledge Questionnaire for adults in a Romanian population. Eur. J. Clin. Nutr. 2020, 74, 1576–1584.

24. Teasdale, S.B.; Burrows, T.L.; Hayes, T.; Hsia, C.Y.; Watkins, A.; Curtis, J.; Ward, P.B. Dietary intake, food addiction and nutrition knowledge in young people with mental illness. Nutr. Diet. 2020, 77, 315–322.

25. Vidgen, H.A.; Gallegos, D. Defining food literacy and its components. Appetite 2014, 76, 50–59.

26. Truman, E.; Lane, D.; Elliott, C. Defining food literacy: A scoping review. Appetite 2017, 116, 365–371.

27. Wardle, J.; Parmenter, K.;Waller, J. Nutrition knowledge and food intake. Appetite 2000, 34, 269–275.

28. De Vriendt, T.; Matthys, C.; Verbeke, W.; Pynaert, I.; De Henauw, S. Determinants of nutrition knowledge in young and middle-aged Belgian women and the association with their dietary behaviour. Appetite 2009, 52, 788–792.

29. Contento, I.R. Nutrition education: Linking research, theory, and practice. Asia Pac. J. Clin. Nutr. 2008, 17 (Suppl. 1), 176–179.

30. Kolpatzik, K.; Zaunbrecher, R. Ernährungskompetenz in Deutschland; KomPart: Berlin, Germany, 2020.

31. Balani, R.; Herrington, H.; Bryant, E.; Lucas, C.; Kim, S.C. Nutrition knowledge, attitudes, and self-regulation as predictors of overweight and obesity. J. Am. Assoc. Nurse Pract. 2019, 31, 502–510.

32. Van Horn, L.; Lenders, C.M.; Pratt, C.A.; Beech, B.; Carney, P.A.; Dietz, W.; DiMaria-Ghalili, R.; Harlan, T.; Hash, R.; Kohlmeier, M.; et al. Advancing Nutrition Education, Training, and Research for Medical Students, Residents, Fellows, Attending Physicians, and Other Clinicians: Building Competencies and Interdisciplinary Coordination. Adv. Nutr. 2019, 10, 1181–1200.

33. Hendrie, G.A.; Cox, D.N.; Coveney, J. Validation of the general nutrition knowledge questionnaire in an Australian community sample. Nutr. Diet. 2008, 65, 72–77.

34. Cotton, W.; Dudley, D.; Peralta, L.; Werkhoven, T. The effect of teacher-delivered nutrition education programs on elementary-aged students: An updated systematic review and meta-analysis. Prev. Med. Rep. 2020, 20, 101178.

35. University of Vienna. Studierende und Studienzulassungen nach Studienprogrammleitung und Studienrichtung. https://studieren.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studieren/Studienwahl-Angebot/Statistiken/STUDSTAT_72_2019W.pdf (Zugriff: 7. September 2022).

36. NÖ Forschungs-und Bildungsges.m.b.H. (NFB). Hoschschulstatistik NÖ. https://www.martschin.com/wpcontent/uploads/2018/06/Hochschulstatistik_NÖ_NFB_Broschuere.pdf (Zugriff: 7. September 2022).

37. Österreichische Apothekerkammer. Apotheke in Zahlen. https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/ApothekeinZahlen2020.pdf (Zugriff: 7. September 2022).

38. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Lehrer/innen—Österreich 2018/19. https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/gd/lehrstat_oester.html (Zugriff: 7. September 2022).

39. Österreichische Ärztekammer. Ärztestatistik für Österreich. https://www.aerztekammer.at/documents/261766/986618/ÖÄK_Ärztestatistik_2020.pdf/8d3a4002-2ba2-4e44-6550-6cf190e0fb6b (Zugriff: 7. September 2022).

40. Griebler R et al. (Hrsg. BMGSPK). Ernährungskompetenz in Österreich – Ergebnisbericht (2023).

41. Sørensen, K.; Van den Broucke, S.; Fullam, J.; Doyle, G.; Pelikan, J.; Slonska, Z.; Brand, H.; Project, (HLS-EU) Consortium Health Literacy (2012): Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. In: BMC Public Health 12/1:80

42. Gruber M, Iwuchukwu CG, Sperr E, KÖNIG J. What Do People Know about Food, Nutrition and Health? – General Nutrition Knowledge in the Austrian Population. Nutrients 2022; 14(22), 4729; https://doi.org/10.3390/nu14224729

43. Baillie E, Bjarnholt C, Gruber M, Hughes R. A capacity-building conceptual framework for public health nutrition practice. Public Health Nutr. 2009 Aug;12(8):1031-8. doi: 10.1017/S1368980008003078. Epub 2008 Oct 22.